Si en France, la déclaration de Daniel Pauly n’a pas entraîné de réaction, tant les médias ont déjà intégré le fait que l’extinction du poisson est inscrite dans la logique des choses, en Grande-Bretagne, la déclaration de George Monbiot a entraîné de vives réactions dans les milieux scientifiques spécialisés comme dans le monde de la pêche. Pourtant si on se réfère à l’étude de l’IPBES elle-même, il apparait que les menaces d’extinction d’espèces et d’érosion de la biodiversité concernent plus généralement les milieux terrestres en lien notamment avec l’agriculture. Faut-il donc en conséquence, arrêter l’agriculture et condamner l’humanité à la disparition ou à manger des feuilles et de l’herbe ? En mer, si certaines espèces de mammifères ou de requins sont menacées, il y a peu d’exemples récents d’extinction d’espèces.

Contrairement à ce qu’affirment Monbiot et Pauly, il y a plusieurs parties du monde où les stocks de poissons se reconstituent, ils atteignent même parfois des niveaux jamais connus dans l’histoire récente comme la morue en Mer de Barentz. En Europe, la situation tend à s’améliorer, trop lentement selon les scientifiques, sauf en Méditerranée. S’il y a des effondrements d’écosystèmes marins, cela est dû généralement à la pollution plus qu’à la surpêche, même s’il existe des exemples localisés, on ne peut généraliser. Même si on considère le problème du réchauffement climatique et ses effets sur les stocks, ceux-ci sont contrastés : ils sont négatifs pour les zones tropicales mais plutôt positifs pour les zones froides. Si on doit s’inquiéter de l’érosion de la biodiversité et des menaces de la surpêche, il existe des moyens efficaces d’agir et le catastrophisme n’est pas justifié. On peut réagir avec des effets en quelques années ou décennies. Pour le réchauffement climatique, les effets des mesures en vue de le limiter se mesurent en plusieurs décennies ou même des siècles. La situation est bien plus grave.

Les leçons du modèle kényan de protection de la biodiversité.

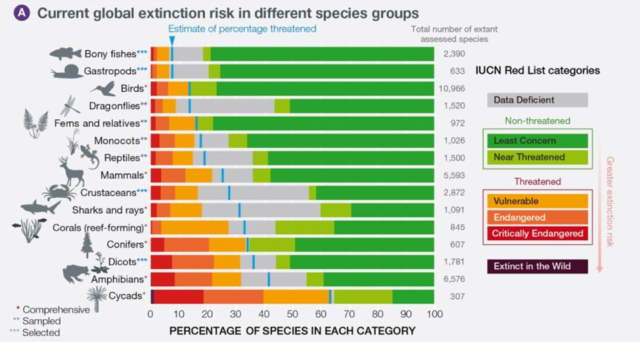

Le discours catastrophiste sur la situation de la biodiversité, en particulier dans les océans, fait partie des pratiques habituelles des ONGE : « La communication remplace l’expression rationnelle » [1] . Ainsi la fondation Nicolas Hulot annonce qu’une espèce disparait toutes les 20 minutes, ce qui ferait 26280 espèces disparues chaque année. La LPO, affirmait quant à elle que « 50% des espèces ont disparu depuis 40 ans ». C’est bien sûr totalement exagéré, mais le but est d’amener les gens à se mobiliser et à financer l’association.

Ainsi tend à s’imposer sans discussion l’idée d’une sixième extinction. Alain Pavé dans « Comprendre la biodiversité : vrais problèmes et idées fausses » analyse les origines du concept. Il a été utilisé pour la première fois en 1981 par Paul Ehrlich qui s’était rendu célèbre par un ouvrage sur l’explosion démographique : « la bombe P » (1968), dont les prévisions se sont révélées fausses. Il annonça ensuite en 1981 qu’en l’an 2000, 50% des espèces auraient disparu. On voit comme on peut se fier à ses prévisions. C’est en 1995, au moment de l’adoption de la Convention sur la Biodiversité, que Richard Leakey et Robert Lewin ont popularisé l’expression de la « sixième extinction » aujourd’hui reprise par de nombreux scientifiques, les ONGE et les médias. L’histoire de Richard Leakey est particulièrement intéressante. Richard Leakey est un scientifique kényan, paléontologue respecté, il a pu ainsi devenir célèbre en diffusant ce concept, au moment où il était directeur de l’Agence kényane en charge des parcs et réserves. Grâce à sa célébrité et au succès de son concept de la sixième extinction, il a attiré l’attention des grandes fondations, des grandes ONGE et des institutions financières comme la Banque Mondiale. Le Kenyan Wildlife Service contrôlait 8% du territoire du pays et disposait donc d’un pouvoir considérable. Richard Leakey est salué dans le monde entier comme un grand défenseur de la biodiversité.

Pourtant, deux écologistes kényans, un journaliste et un spécialiste de la conservation, portent un jugement sévère sur son action, dans un récent ouvrage au titre provocateur « The Big Conservation Lie » [2] (Le grand mensonge de la conservation). Avec Leakey l’argent a coulé à flot. Sous son autorité, l’Etat a perdu le contrôle sur la politique de conservation et le KWS est devenu une entreprise commerciale. Ses dirigeants ont bénéficié de hauts salaires et d’avantages importants comme des voitures, des avions, des bâtiments luxueux. L’agence s’est appuyée sur les ONGE, les fondations, les hommes d’affaires du tourisme, les grands propriétaires terriens gérants de parcs privés. Quand Richard Leakey a quitté sa fonction, le KWS a connu de grosses difficultés financières, car les nouveaux dirigeants n’avaient pas les mêmes réseaux pour accéder aux financements et assurer les énormes frais de fonctionnement. La chasse aux financements par les propriétaires des parcs et les ONGE a mené à renforcer des pratiques douteuses, comme le développement inconsidéré de safaris de chasse, la manipulation de braconniers, des campagnes de désinformation sur les massacres d’éléphants (100 éléphants tués chaque jour !). En 2014, le directeur de KWS a dénoncé certaines dérives incroyables. « Nous avons assez de preuves que de prétendus braconniers sont aidés par des conservationnistes. En fait certains fournissent même aux braconniers les armes puissantes pour tuer des animaux sauvages. Ces mêmes conservationnistes utilisent ensuite les photos de rhinocéros et d’éléphants morts pour solliciter des fonds dans le monde entier pour combattre le braconnage ». [3](Joyce Kimani, Daily Nation, 28 juillet 2014). Pour survivre, les acteurs privés de la conservation ont besoin de présenter des urgences, de manipuler les chiffres, c’est ainsi qu’ils assurent leurs financements.

La propagande médiatique façonne aussi des héros ou des héroïnes tout en masquant la réalité plus sombre de leur action. Ainsi Dian Fossey, qui a consacré sa vie à la défense des gorilles a été assassinée en 1985, sans doute par ses propres serviteurs qu’elle traitait comme des esclaves, et non par des braconniers. Plusieurs personnages héros de la protection animale sont ainsi décryptés par deux fins connaisseurs de ce monde. Ils font le constat que le Kenya dispose d’une biodiversité d’une richesse inouïe qui fait la fortune de certains, mais les communautés rurales qui ont permis son maintien pendant des siècles se trouvent maintenant exclues, marginalisées, appauvries et accusées de détruire cette biodiversité. Il est urgent d’en refaire des acteurs de la protection, de reconnaître leur rôle et de sortir de cet apartheid vert. Il est rare d’avoir un tel regard critique sur les effets des pratiques actuelles de la conservation de la part d’acteurs engagés, proches de ces communautés rurales marginalisées. Ils demandent une limitation du pouvoir des ONGE : « Bien qu’elles aient un rôle à jouer dans toute société, on ne devrait jamais permettre qu’elles deviennent trop puissantes ; on ne devrait jamais permettre qu’elles deviennent une alternative au gouvernement. Les gouvernements africains devraient être fermes pour mettre au pas les ONG. » [4]

Ce plaidoyer des deux écologistes kényans est à prendre en considération par tous ceux qui se préoccupent aujourd’hui de sauver la biodiversité à terre ou en mer, en écartant les hommes et les femmes qui ont toujours vécu en la respectant parce qu’ils en vivent. Les dérives du modèle kényan de la conservation doivent nous alerter sur ce qui va se passer de plus en plus en mer.

Contre une vision fixiste de la biodiversité.

La biodiversité est un trésor à préserver, mais la tendance dominante des politiques de conservation est basée sur « une vision fixiste, plus facile à expliquer et à gérer par le droit, mais au prix d’une réactualisation régulière » [5] « conserver, c’est fixer arbitrairement et artificiellement et ce n’est pas forcément le meilleur moyen de maintenir la biodiversité, et en tout cas de l’augmenter » [6]. Alain Pavé précise encore « Quel que soit le niveau d’organisation considéré, quelle que soit l’échelle d’espace et de temps à laquelle on se place, le changement chaotique est la règle » [7] . De tels rappels sont importants pour concevoir la protection de la biodiversité dans les océans, surtout dans le contexte actuel de changements rapides du climat. A quoi sert par exemple de fonder une politique de gestion sur des objectifs d’abondance de stocks qui ne peuvent se reconstituer du fait du réchauffement, tandis que d’autres espèces ont pris leur place ? La protection de la biodiversité a besoin de bases scientifiques, qui par nature sont fondées sur des débats ; les cris d’alarme sont souvent justifiés et parfois utiles, mais ils ne peuvent à eux seuls fonder des politiques rigoureuses et adaptées, dans un cadre démocratique.

En mars 2017, plusieurs scientifiques spécialistes de la conservation des océans, conscients des risques engendrés par la pression croissante pour la protection des espaces marins, ont lancé un appel à un code de conduite pour la conservation marine ; un tel code de conduite pour une « gouvernance responsable » devrait figurer à l’ordre du jour des prochaines grandes conférences internationales, comme le demandent les directives volontaires de la FAO.

« Dans la course à l’augmentation rapide des interventions de gestion et de conservation marines dans le but d’inverser les tendances au déclin de l’environnement, il existe un réel danger que la communauté de la conservation marine puisse promouvoir des actions qui sont socialement injustes ou inappropriées. » [8]

On ne peut qu’être inquiet lorsqu’on entend le secrétaire de la Convention sur la Diversité Biologique déclarer en Novembre 2017 : « Des concepts comme l’économie bleue, qui applique les principes de l’économie verte à l’océan, montrent que les opportunités offertes par l’océan sont énormes. Cet esprit d’opportunité doit aussi considérer le rôle essentiel de la biodiversité comme base de la croissance économique. » et pour que les choses soient claires sur les opportunités en question, il ajoutait :

"La prochaine Conférence des Nations Unies sur la Biodiversité, qui doit se tenir en Egypte en 2018, va se focaliser sur le secteur de l’énergie et des ressources minières, des infrastructures, de l’industrie, du traitement des matières premières et des déchets et aussi la santé, des secteurs d’activité qui peuvent avoir un impact significatif sur les écosystèmes marins. Il est clair que cette intégration ne peut pas vraiment être réussie dans ces secteurs sans l’engagement actif du monde des affaires". [9]

A bon entendeur, Salut…

Alain Le Sann, Mai 2019

Collectif Pêche et Développement

Pêcher pour vivre

Collectif Pêche et Développement

Pêcher pour vivre